「この香りはリラックスできる」「この匂いはちょっと苦手…」

当然ながら、このように感じた経験は誰しもあるはず。

日常生活で意識せずとも感じる香りは、私たちの感情や記憶に深く結びついています。

しかし、そもそもなぜ香りの好みは人によって大きく異なるのでしょうか? 本記事では、その奥深い理由を分かりやすく徹底解説します。香りの好き嫌いの謎を解き明かし、あなた自身の香りの感じ方についても深く理解できるでしょう。

香りの好みが分かれる2つの主要因:嗅覚と記憶のメカニズム

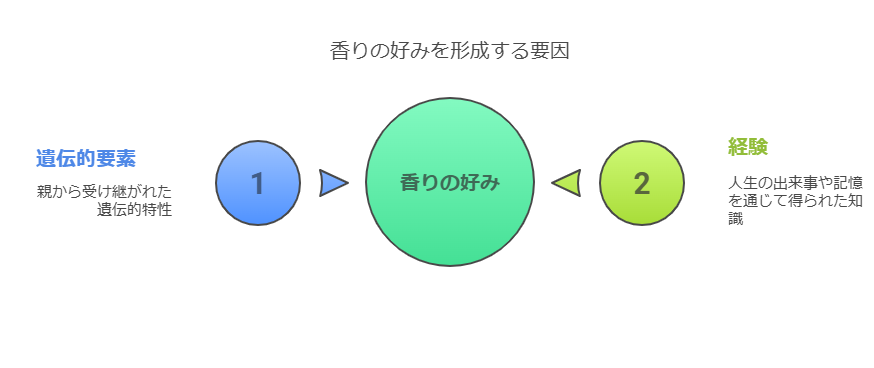

香りの好き嫌いを左右する主な要因は、以下の2つに集約されます。

1. 生まれつきの「嗅覚受容体」の多様性:遺伝子が決める匂いの感じ方

私たちの鼻の奥には、空気中の様々な匂い分子をキャッチする「嗅覚受容体」というセンサーが無数に存在します。この嗅覚受容体の種類や、それぞれの受容体の感受性は、実は一人ひとり微妙に異なります。これは、親から受け継ぐ遺伝子によってプログラムされているためです。

- 匂いの受容体の個人差:感じる世界の違い: 例えるなら、テレビのアンテナの種類が多いほど多くのチャンネルを受信できるのと同じように、持つ嗅覚受容体の種類や特定の匂いに対する感受性の違いによって、同じ香りでも人によって全く異なる情報として脳に伝わります。

- パクチー嫌いは遺伝子の影響?: よく知られる例として、パクチーの香りを石鹸のように感じる人がいますが、これは特定の遺伝子型を持つ人に多く見られる現象です。このように、遺伝子は特定の香りの感じ方に直接的な影響を与えることがあります。

- 遺伝子レベルで異なる香りの認識: つまり、私たちが生まれながらに持っている「鼻のセンサー」の性能が異なるため、同じ香りを嗅いでも、人それぞれが異なる匂いとして認識している可能性があるのです。

2. 後天的に形成される「記憶と経験」:感情と結びつく香りの風景

私たちが生きていく中で経験する様々な出来事や記憶は、香りの好みを大きく左右します。特定の香りは、その時の感情や場所、状況と強く結びついて脳に保存されるためです。

- 幼少期の原風景と香り: 例えば、幼い頃に過ごした祖母の家の台所の温かい匂いや、初めて触れた花々の優しい香りは、ポジティブな記憶と結びつき、大人になっても心地よいと感じることがあります。逆に、過去の嫌な経験や不快な場所で感じた匂いは、ネガティブな感情を呼び起こし、苦手意識の原因となることがあります。

- 文化や習慣が育む香りのイメージ: 育った文化や社会的な習慣によって、特定の香りが良いもの、あるいは悪いものというイメージが形成されます。ある文化圏で珍重される香りが、別の文化圏では全く受け入れられないといった例も少なくありません。

- 学習と慣れによる嗜好の変化: 最初は苦手だった香りでも、繰り返し触れるうちに慣れて好きになることがあります。また、周囲の人々が良い香りだと評価したり、ポジティブな情報と関連付けられたりすることで、その香りを好むようになることもあります。

- 感情と記憶の紐付け:好き嫌いの根源: つまり、私たちの過去の経験や記憶が積み重なった「心のアルバム」に、それぞれの香りがどのような感情や出来事と結びついているかによって、その香りの好き嫌いが決まるのです。

遺伝的素因と後天的経験の複雑な相互作用

香りの好みは、このように、私たちが生まれ持つ遺伝的な要素と、その後の人生で積み重ねてきた経験や記憶という、二つの側面が複雑に影響し合って形成されると考えられています。

それは、まるで楽器そのものの性能(遺伝子)と、演奏者が培ってきた技術や表現力(経験)が組み合わさって、唯一無二の音楽が生まれるように、私たちの香りの好みも、誰とも同じではない、個性豊かなものなのです。

もし、あなたが誰かの好きな香りを理解できなかったり、逆に自分の好きな香りが दूसरों に受け入れられなかったりしても、それは決して不思議なことではありません。それぞれの「嗅覚受容体」の個性と「記憶のアルバム」の違いこそが、香りの世界の奥深さと面白さを生み出していると言えるでしょう。

次に何か気になる香りを嗅いだ際には、「この香りは自分の遺伝子のどの部分に反応しているんだろう?」「過去のどんな記憶と結びついているのかな?」と想像してみるのも、新たな発見があるかもしれません。

コメント